O ÍCONE DA NATIVIDADE

Testemunho da encarnação do Verbo.

NO MUNDO DOS ÍCONESCULTURALC 2

Somente em data relativamente tardia foi introduzida no calendário litúrgico a celebração do Nascimento (ou Natividade) de Jesus Cristo. Como observa Lev. Gillet[1], era sobre a Epifania, enquanto primeira manifestação gloriosa do Salvador, bem mais que sobre seu nascimento, que a Igreja primitiva acentuava as celebrações.

Os primeiros traços da celebração do Natal são localizados no Egito. Por volta do ano 200 d.C., São Clemente de Alexandria menciona que alguns egípcios (o mesmo grupo cristão que hoje adota o rito copta) comemoravam o nascimento de Cristo em 20 de maio.

Ainda segundo Gillet[2], “na primeira metade do século IV, as Constituições da Igreja de Alexandria estabelecem que o dia 6 de janeiro é ao mesmo tempo a festa da Natividade e da Epifania de Cristo. Mas nós sabemos, pelos sermões de São Gregório de Nissa, que em 380 d.C. os fiéis da Capadócia celebravam a data de 25 de dezembro”. Curiosamente, em uma lista de festas de primeira classe redigida por Santo Agostinho, no século V, o Natal foi simplesmente omitido.

“Evento de algum modo privado e envolvido em certa penumbra – ainda que tal penumbra já estivesse atravessada por raios da luz divina”, o realce dado posteriormente ao Natal de Jesus, terá certamente alguma ligação com o movimento de reação às heresias que negavam o realismo da encarnação do Verbo e, em especial, a sua natureza humana. Não admira, pois, que entre boa parte dos fiéis católicos de rito latino, de anglicanos e reformados em geral, a festa do Natal se tenha tornado até mais importante do que a Páscoa do Senhor.

A linguagem dos ícones

Assim como a palavra se dirige aos ouvidos, é aos olhos humanos que se dirige o ícone. Neste, a palavra abstrata mostra-se como realidade palpável; afinal, se o Verbo-Palavra se fez carne, nada impede que agora ela seja vista. Este é o ensinamento de São João: “O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam da Palavra da Vida – vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós –, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco” (1Jo 1,1-3a).

Essa mesma “visibilidade” – ausente, por exemplo, na ressurreição – transformaria o cenário do Natal nas incontáveis representações inculturadas que são os presépios em todas as latitudes do planeta. Ali, na simplicidade rústica da gruta de Belém, a Boa Nova da encarnação do Verbo transparece aos olhos de todos, nua e crua.

[1] GILLET, Lev. L’An de Grâce du Seigneur – um commentaire de l’année liturgique byzantine, Paris, Ed. Du Cerf, 1988, p. 93.

[2] Idem, p. 303.

[3] KONDAKOV, Nikodin Pavlovich. Icônes, Nova Iorque, Parkstone Press International, 2008. p. 17.

[4] LELOUP, Jean-Yves. O Ícone: uma Escola do Olhar, São Paulo, UNESP, 2011, p. 15.

[5] In HAMMAN, A. Os Padres da Igreja, São Paulo, Paulinas, 1985, p. 221.

[6] NN. Noël, Namur, Soceval, Ed. Du Moustier, 1989, p. 9.

[7] BALTHASAR, Hans Urs von. Lumière de la Parole, Année A, Bruxelas, Culture et Vérité, 1987, p. 20-21.

[8] EVDOKIMOV, Paul. L’Art de l’Icône – Théologie de la Beauté, Desclée de Brouwer, 1972, p. 226-227.

[9] Ibidem, p. 232.

[10] OUSPENSKY, Léonid. Le Sens des Icônes, Paris, Ed. Du Cerf, 2003, p. 143.

Natividade, tela de Michelangelo Buonarroti – 1475 -1564

Presépio Africano

Os ícones do cristianismo do Oriente podem ser considerados como uma ponte entre dois mundos: a história e a eternidade. Por isso mesmo, revestem-se de um aspecto didático quando transmitem um “evangelho”, mas também um aspecto místico, por seu conteúdo teológico que aponta para realidades trans-históricas. Para o historiador dos ícones russos Nikodin P. Kondakov, “as obras de arte devem ser analisadas sob dois pontos de vista: sua forma artística e seu conteúdo espiritual, mas estes dois aspectos constituem uma única análise, pois forma e conteúdo são a condição imediata do outro aspecto, e dependem um do outro”[3]. Natural, pois, que os ícones, com matéria e forma, sejam considerados autênticos sacramentais...

Diferentemente da arte do Ocidente renascentista e barroca, que abusava dos recursos ópticos, dos choques cromáticos, dos contrastes luminosos e efeitos de volume, os moldes dos ícones a partir do século XVI, sejam eles gregos ou russos, impactam hoje o nosso olhar pelo extremo despojamento formal. A beleza que irradiam não brota de artifícios de composição, mas de sua capacidade de transfigurar a matéria pelo espírito. Sem se prender aos padrões clássicos de um esteticismo que exaltava o corpo, a linguagem dos ícones remete ao homem divinizado, isto é, ao homem mergulhado no Espírito de Deus. O próprio alongamento vertical das figuras – refletido, por exemplo, nas telas de El Greco – e seu aspecto descarnado apontam para uma espiritualização do humano.

Presépio Mexicano

(Cristo carregando a Cruz – El Greco – 1541 – 1614)

À primeira vista – aquela mirada epidérmica que bem define o espectador de meras aparências – o ícone parece “feio” ao homem de hoje. É preciso um longo tempo de contemplação para que o olhar corrompido do ocidental seja corrigido, despoluído e, enfim, se abra à luz da Beleza maior. Não seria exagero falar em um processo de reeducação do olhar. Na expressão de Jean-Yves Leloup[4], o ícone se constitui em uma escola para o olhar, ensinando-nos a “ler o Invisível no visível, a Presença na aparência”, curando o espectador da idolatria vivenciada quando “a religiosidade idólatra tem a fé capturada por aquilo que ama”. Para a re-velação das realidades do mundo espiritual, o ícone cobra do fiel uma des-velação de seu olhar. Caído o véu, acontece o acesso ao Santo dos santos.

A beleza se faz pobre

Em uma homilia sobre a Natividade do Senhor, São Jerônimo[5] escreve: “O Cristo não encontra lugar no Santo dos santos, onde o ouro, as pedras preciosas, a seda e a prata reluziam: não, ele não nasce entre o ouro e as riquezas, mas nasce numa estrumeira, quero dizer num estábulo (pois é no estábulo que se coloca o estrume), na lama de nossos pecados. Ele nasce num estábulo para reerguer os que jazem em meio do estrume: ‘Ele retira o pobre do meio do estrume’ (Sl 113,7)”.

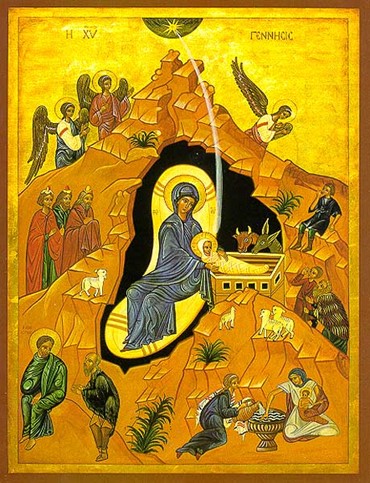

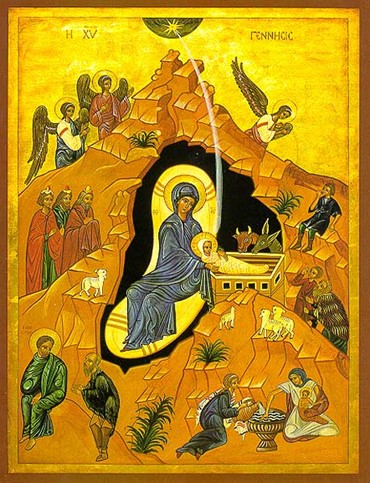

Ao contrário de tantas pinturas do Renascimento europeu, onde a Madona veste o manto drapeado de rainha e traz no colo o Filho real, o ícone da Natividade (ver acima) dispõe em amplo painel os eventos ligados ao Natal: os três magos atraídos pelo Astro, os anjos que anunciam a Boa Nova, os pastores que a recebem e verificam, as parteiras com o primeiro banho e São José diante de estranho visitante. Alguns pretendem identificar essa estranha figura com o Tentador a insinuar dúvidas em José, ou mesmo um simples pastor; outros ainda com a simples animalidade, que reluta em seu racionalismo a aceitar o milagre da fecundação sem pai humano.

Enquanto isso, Romano, o Melodista, vê na mesma figura a presença do próprio Adão, a quem Deus prometera a regeneração através da descendência da Mulher (cf. Gn 3,15), identificada por Isaías com uma jovem núbil (cf. Is 7,14), tema do ícone mariano da Virgem do Sinal ou Platitera. No centro de tudo, sob os olhos do boi e do burro, a Mãe e o Menino. Este ícone foi escrito entre fins do século XV e início do XVI, mede 59cm x 47cm, acervo da Galeria Tretiakov, Moscou.

Nas palavras do autor anônimo de “Noël”[6], “o ícone da Natividade representa uma paisagem onde se desenrolam os eventos ligados ao nascimento de Cristo. Como de hábito no mundo da fé, tudo o que acontece não permanece fechado sobre si mesmo. O Evangelho e o ícone situam o Evento e aquilo que o cerca como algo que nos diz respeito hoje. Pois o verdadeiro conteúdo do ícone... é também a pessoa que o contempla!” Por isso mesmo, numa perspectiva invertida, o ponto de fuga é situado no coração do espectador: “este não pode tomar parte no evento sem deixar que ele entre em si mesmo”. Lembrando Silesius, “se não deixamos o Cristo nascer em nós, ainda que ele nascesse mil vezes em Belém, nós nos perderíamos para a eternidade”.

Semelhante enfoque encontramos no comentário de Hans Urs von Balthasar[7] sobre a Missa da Aurora, no Natal: “No evangelho, os pastores obedecem à indicação do anjo. Eles deviam não apenas crer na verdade que o anjo lhes anunciara, mas ter a confirmação pela sua própria existência. Todo o texto fala disso, inicialmente pela decisão que tomam juntos: ‘Vamos até Belém para ver o que aconteceu’. A seguir, quando receberam a confirmação por si mesmos, eles contam o que lhes aconteceu; agora, sua experiência pessoal torna-se confirmação para os outros que nada tinham ouvido do anjo nem do cântico celestial de louvor, ainda que não somente os pastores, mas ‘todos os que os ouviam se espantavam com suas palavras’”. Tal como em nossa vida, quando Deus não nos pede simplesmente a fé, mas que ela se manifeste na penumbra de nossas crises.

O ícone mostra o Salvador mergulhado em nossa geografia (montanhas, árvores, a gruta), realçando a descida de Deus em direção à matéria a ser regenerada, para desgosto dos inimigos da carne. A “filantropia” de Deus se manifesta em grau extremo. Ele se fez um de nós, nascendo de Mulher (cf. Gl 4,4-5). A presença – tão próxima! – do boi e do burro alude aos gemidos de toda a Criação, em trabalho de parto, que também esperava por Aquele que devia redimi-la (cf. Rm 8,22-23). Por outro ângulo, os dois animais trazem ecos do Antigo Testamento, quando a profecia de Isaías faz uma comparação que nos deixa em má situação:

“O boi entende o seu proprietário,

o burro conhece o cocho de seu dono;

só Israel não tem conhecimento,

só o meu povo não entende!” (Is 1,3)

Não citados nos Evangelhos, quase sempre vistos como elementos folclóricos ou meramente bucólicos, os dois animais não estão vazios de significado. Alguns exegetas identificam no boi, vítima típica da Primeira Aliança, o simbolismo do sacrifício, prefigurando a morte sacrificial de Jesus no Calvário. Quanto ao burro, pode sugerir o símbolo da realeza do Messias, em alusão à entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, no Domingo de Ramos. Claro, montaria tão humilde – na ausência de um cavalo puro-sangue com arreios de prata – aponta para um Reino que certamente “não é deste mundo”...

Deus na História

O teólogo russo Paul Evdokimov observa que “a liturgia fala menos da criancinha de Belém que do Deus que se fez carne”. De fato, a criança nascida fala especialmente da explosão do divino no humano: o nascimento de Deus, quando o Eterno se faz história. Para Evdokimov[8], “o conteúdo dogmático da festa se manifesta por uma hierarquia de valores muito precisa: antes de tudo, está Deus em seu movimento descendente; em seguida, vem o milagre da maternidade virginal, resposta divina ao ‘fiat’ de Virgem, que foi a condição humana da Encarnação como seu ‘correlato’ indizível: a criatura dá à luz o seu próprio Criador; por fim, temos o objetivo da filantropia divina, a deificação do homem”. Nas palavras de São Pedro, foi o poder de Deus que nos tornou “participantes da natureza divina” (cf. 2Pd 1,4). De qualquer modo, a “descida” divina responde em definitivo aos suspiros do Antigo Testamento:

“Que bom, se abrisses o céu e descesses! Diante de ti as montanhas iriam derreter”. (Is 63,19bc)

Com tal compreensão do mistério, na liturgia ortodoxa, o Hirmos do 2º Cânon, 1º tom, canta o mistério: “Unido a uma forma mortal, Deus libera o seio de Eva da antiga maldição e estabelece uma estrada aberta para o céu” (citado por Evdokimov).

Uma das muitas variantes do Ícone da Natividade [ver logo acima, da primeira metade do Séc. XV, acervo da Galeria Tretiakov, Moscou] mostra o raio de luz que desce do espaço celeste e, mesclando-se à Estrela de Belém, divide-se em três raios, em clara alusão à ação da Trindade na Encarnação do Verbo: a proposta do Pai, o assentimento do Filho e a intervenção pontual do Espírito em Maria. Todo envolvido em faixas (cf. Lc 2,7; Jo 19,40), no interior da gruta, o Menino aparece a nossos olhos como uma pequena “múmia”, em clara referência ao seu sepultamento, quando será devolvido à mesma escuridão da caverna.

Uma das muitas variantes do Ícone da Natividade [ver logo acima, da primeira metade do Séc. XV, acervo da Galeria Tretiakov, Moscou] mostra o raio de luz que desce do espaço celeste e, mesclando-se à Estrela de Belém, divide-se em três raios, em clara alusão à ação da Trindade na Encarnação do Verbo: a proposta do Pai, o assentimento do Filho e a intervenção pontual do Espírito em Maria. Todo envolvido em faixas (cf. Lc 2,7; Jo 19,40), no interior da gruta, o Menino aparece a nossos olhos como uma pequena “múmia”, em clara referência ao seu sepultamento, quando será devolvido à mesma escuridão da caverna.

Se os Evangelhos não se referem à gruta de Belém, nasce da Tradição este símbolo das entranhas da terra, do Xeol onde os mortos aguardam pela reabertura do Paraíso perdido, até que uma bolha de luz ilumine as trevas e o recém-nascido inunde de lua o mundo renovado. Segundo Evdokimov, “para tocar o abismo e tornar-se ‘coração da criação’, Cristo situa misticamente seu nascimento no fundo da caverna onde o mal apodrece em sua extrema densidade. Cristo nasceu à sombra da morte, a Natividade inclina os céus até os infernos e nós contemplamos, deitado no presépio, o Cordeiro de Belém que venceu a serpente e deu a paz ao mundo”[9].

A re-criação do homem

Ao lado de seus traços messiânicos, o ícone da Natividade propõe igualmente uma leitura de ordem escatológica, pois no evento salvífico que ele registra “a eternidade e o tempo se abraçam”. O Cordeiro de Belém é o mesmo Cordeiro do Apocalipse, aquele que renova todas as coisas (cf. Ap 21,5).

Na análise de Leonid Ouspensky[10], o ícone da Natividade nos mostra o efeito deste acontecimento sobre a vida natural do mundo criado e dá, de algum modo, uma visão de conjunto de todas as suas consequências, pois, segundo São Gregório de Nazianzo, a Natividade de nosso Senhor não é a festa da Criação, mas da re-Criação (cf. Homilia 38), uma renovação que santifica o universo inteiro. A encarnação de Deus dá ao universo um sentido novo que é o objetivo e a razão de ser de sua existência: sua transfiguração por vir. É por isso que toda a Criação toma parte no mistério do nascimento do Redentor, e vemos ao redor do Deus-Homem os representantes de todas as criaturas, cada uma delas em seu papel próprio, trazendo-lhe aquilo que a Igreja chama seu testemunho de gratidão”.

No Cristo que nasce – novo Adão nascido da nova Eva – temos as primícias da nova humanidade, o molde daquilo que cada homem deve ser: obediente ao Pai, cheio do Espírito, configurado com o Filho. Na Jerusalém celeste, abolido o Xeol e diluída toda treva pela Luz primordial, seremos todos um-em-Cristo. Diante deste mistério – o Filho de Deus se encarnar para que os homens se tornem família de Deus – os anjos do ícone se dobram em adoração...